疫情阴云久不散

原以为美国的抗疫两三个月就能过去,到了五月下旬,感染人数和死亡人数也确实都呈现出下降的趋势。5月25日,美国疫情死亡人数即将突破10万,《纽约时报》用整个头版列出了1000个死于新冠病毒者的姓名。密密麻麻的名字罗列在那里,具有强烈的视觉冲击。

然而,五月的疫情还只是冰山的一角。新冠病毒以其难以捉摸和超强的传染性,再次证实了它绝对不是一个大号的流感。七月第二波疫情袭来,十月中旬开始,第三波疫情再度爆发,目前已有超过1100万人感染,感染人数最高时每天接近18万,7日平均感染人数(这是美国统计的一种方法,即过去7天每天平均感染人数)超过16.1万,死亡人数累计超过25万人。按照美国负责公共卫生防疫的专家福奇博士的说法,美国甚至还根本没有熬过第一波疫情,因为美国的感染人数一直处在一个很高的平台上。

砥砺前行不停学

孔院目前只有邵老师一名专职教师负责汉语教学。年初原本在用人计划中提出的补充教师的申请彻底没戏了。疫情持续不断,航班几乎全部中断,人员根本派不出来,但课程还得继续进行下去,我们只有自己想办法来解决困难。纽约视光孔院的陈洁院长再次帮了大忙,给我们推荐了一位现成的志愿者教师,帮助我们承担一门课程。聘用当地志愿者的办法看来的确是个解决燃眉之急的好主意,我们的暑期班和秋季学期增开一门新课的计划得以实施,甚至明年再增加一个层次的计划也都能够得到保障。

新冠疫情仍在肆虐,但美国学生学习汉语的热情依然不减。7月中旬,孔院的暑期汉语班陆续开课,近60名学员报名参加了三个层级的汉语提高班。秋季学期我们开齐了四个层级五个班,有近100名学员上课。授课形式虽然仍是网上教学,但教师与学员们的互动依然十分活跃。丰富活泼的内容,超越了网络的局限,拉近了师生之间的距离,课程得到了学员们积极的反馈和评价。

线上教学新收获

当所有教学活动都在网上进行时,我们惊喜地发现,传统的地域界限被打破,跨孔院之间的合作变得密切起来。许多讲座、会议乃至教学课程,都开放出来,供大家参与。其他学校的资源也更容易获得了,隔离期间,我们依然能邀请到外校的教师举办讲座和文化体验活动。

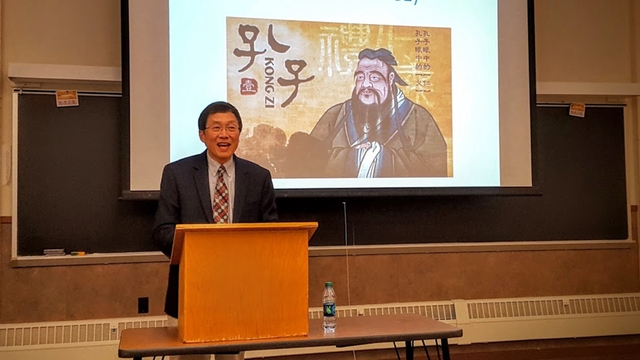

今年到目前为止,孔院举办了四场金融学术讲座,其中两场紧密结合当前疫情形势,探讨了新冠疫情对全球供应链市场的影响以及新冠疫情后的中国经济动向等相关话题。同时我们还与宾汉顿大学戏曲孔子学院合作,举办了极富特色的“作为成功学的儒学”和“唱歌学汉语”两场文化讲座。

隔离生活小感悟

漫长的隔离过程是对一个人精神意志的考验。隔离期间的生活,几乎接近于自我软禁。每日在房间里,看着窗外明媚的阳光,却无法走出去,去享受这一份片刻的轻松。窗外的一小方后院,虽然就在眼前,但却无法进入。

从冬天到夏天,渐渐入秋,再到冬天,小院中的那棵桃树发芽,开花,结出满枝的青桃,慢慢地长大成熟,而爬在院墙上的藤蔓由绿变黄,再变成深红色,一阵秋风吹过,叶子又全都凋谢了。这一切都在提醒着我这个“井底之蛙”,锁在斗室之中的日子已经过了将近十个月的时间。

单调的隔离生活有时也会不经意地偶遇一些小小的惊喜。比如,切下来的萝卜头,泡在水里,居然开花了。比如,房间里钻进来一只老鼠,仿佛在刻意暗示着,鼠年的人们应该过得像老鼠一样,窝在家里,不要出门,偶尔出门,也是为了补充必要的食物。又比如,一场飓风让纽约几十万户人家停电,我的住所也未能幸免。在沮丧了两天之后竟然发现,在两路电线中,其中一路还有电,于是把家里的东西来个乾坤大挪移,特别是把大冰箱挪出来,连到有电的插座上,烧水煮饭手机充电路由器等等全挪到卧室里。一场小小的灾难后,总算保住了冰箱里的食物,这在抗疫期间简直就是命根子般重要。经过n次的报修和投诉,8天后线路总算修通。

在漫漫无边的抗疫的日子里,除了做好孔院的工作外,还阅读了三十多部古今中外的名著,记下了近十万字的笔记,完成了十多万字的歌德《形态学》的翻译,总算这一段时光没有白白地浪费,这或许就是一颗自由的心灵做出的理性选择。