2023年10月27日至29日,上海外国语大学孔子学院工作处组织首次“新汉学计划”博士生研修活动。来自亚洲、非洲、欧洲8个国家的博士生和导师齐聚贵州,用三天时间走访瑶族、水族文化村落,进行非遗体验;参观“中国天眼”科普基地和“天空之桥”,感受中国现代科技、桥梁工程的发展。博士生们的研究领域涵盖国际关系、国别区域研究、国际中文教育等,他们以中文为桥,碰撞学术火花,探讨跨文化研究新思路。

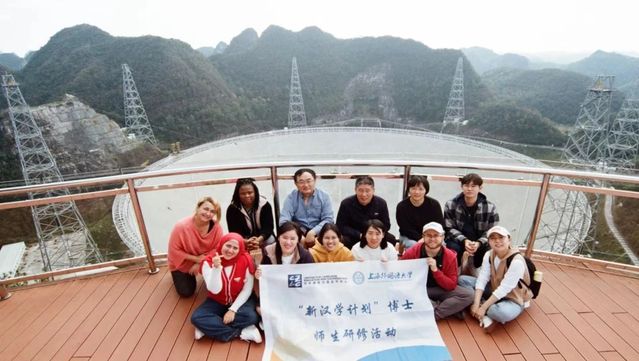

在“中国天眼”科普基地,上外“新汉学计划”博士生们参观了贵州天然喀斯特地形下建设的全球最大最灵敏的单口径球面射电望远镜。第一次来到贵州的博士生们对于中国西南部的科技发展,以及在此复杂地形下建设如此大型的望远镜纷纷表示惊叹,尤其是对天文非常感兴趣的哈萨克斯坦籍博士生安同与讲解员进行了互动交流,表示自己进一步了解了中国式现代化的新成果。随后路途中经过的“天空之桥”服务区,更是让博士生们看到了中国桥梁科技,世界第一混凝土高塔桥——平塘特大桥展现了中国基建的能力,勾勒出中国西部省份变化的缩影。

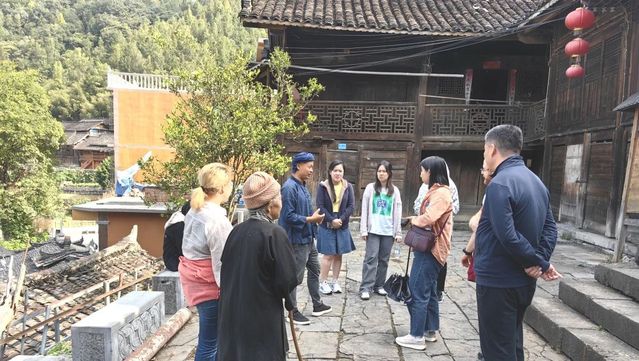

在贵州黔南瑶山古寨,博士生们近距离走进中国少数民族聚居村落,了解贵州唯一白裤瑶的聚居地,感受瑶族古老生活起居、狩猎、草药、婚恋等文化。埃及博士生安妮说,“一直学习中文和中国文化,但却只在中国生活过半年多时间,这次研修活动使我第一次有机会到上海以外的中国城市,也是我第一次到中国乡村,了解中国少数民族,学习到很多新知识,感觉非常有意义”。

此次研修的最后一站,博士生们来到贵州三都水族自治县,参观了苗族、水族的居住地,了解了两个民族杂居融合的文化变迁,学习了两个民族不同的建筑风格,并尝试了书写被称为中国神秘天书的“水书”。缅甸籍博士生杨顺仙感叹,贵州方言与缅甸语在语调、部分词汇上有一定的相似性,来到这里仿佛成为了“老乡”。柬埔寨籍国际中文教育专业的博士生蔡宝利也借此机会与导师吴春相教授讨论了当地方言特色,他说,“这次研修活动给我留下了很多难忘的时刻,也让我和导师之间的关系更加紧密了”。

此次到访水族村落,正值水族年节“端节”期间,博士生们也体验了一把“赶集”的趣味,尼日利亚籍博士生王小霞感慨,“虽然在中国已经生活了八年,但却是第一次看到中国乡村集市文化,感觉非常新鲜”。此外,在水族文化体验中心,博士生们还动手体验了水族“马尾绣”刺绣、击打了“铜鼓”、尝试了水族民族服饰等等。

三天的行程紧凑充实,博士生们与当地民众深入交流,了解中国式乡村的特殊发展路径。泰国籍博士兰梅在导师武心波教授的指导下,也有针对性地对当地群众、各国博士生开展了访谈调研,不同专业的博士生们相互探讨,分享本国科技文化特色,思考中国式现代化路径,展现“新汉学计划”博士生青年学者风采。

上海外国语大学自2015年成为“新汉学计划”博士生项目的接收院校,在教育部中外语言交流合作中心的指导下,培养了十六国几十余位博士生,他们作为高水平人才,中文水平优异、文化背景多样、科研能力突出,这些优秀的青年汉学家推动了汉学和中国研究跨文化、跨专业、跨学科的新发展。